- Абитуриентам

- Студентам

- Аспирантам

- Выпускникам

-

Работникам

- Кадровая работа

- Социальная работа

- Повышение квалификации

- Профсоюзный комитет

- Поддержка публикационной активности

- Воинский учет

- Улучшение жилищных условий

- Информация о госуслугах, предоставляемых в электронном виде

- Награждение работников Университета

- Техническая поддержка пользователей

- Заказ справок для сотрудников

-

Об Университете

-

Образование

- Образовательная деятельность

- Институты

- Военный учебный центр

- Детский технопарк «Альтаир»

- Колледж программирования и кибербезопасности

- Передовая инженерная школа СВЧ-электроники

- Мегалаборатории

- Подготовка к поступлению в вуз

- Программы дополнительного образования и профессионального обучения

- Физкультура и спорт

- Элитная подготовка (дополнительные программы фундаментальной и практической подготовки)

- Филиалы

- Электронная информационно-образовательная среда

-

Наука и инновации

- Акселератор РТУ МИРЭА

- Научные структурные подразделения

- Инновационная деятельность

- Тематика научных работ

- Студенческая наука

- Научно-технический совет

- Диссертационные советы

- Семинары и конференции

- Научные издания

- Информационно-библиотечный центр

- Национальные проекты России

- Собственное программное обеспечение

- РТУ МИРЭА в мире

- Медиацентр

- Контакты

- Конкурсы

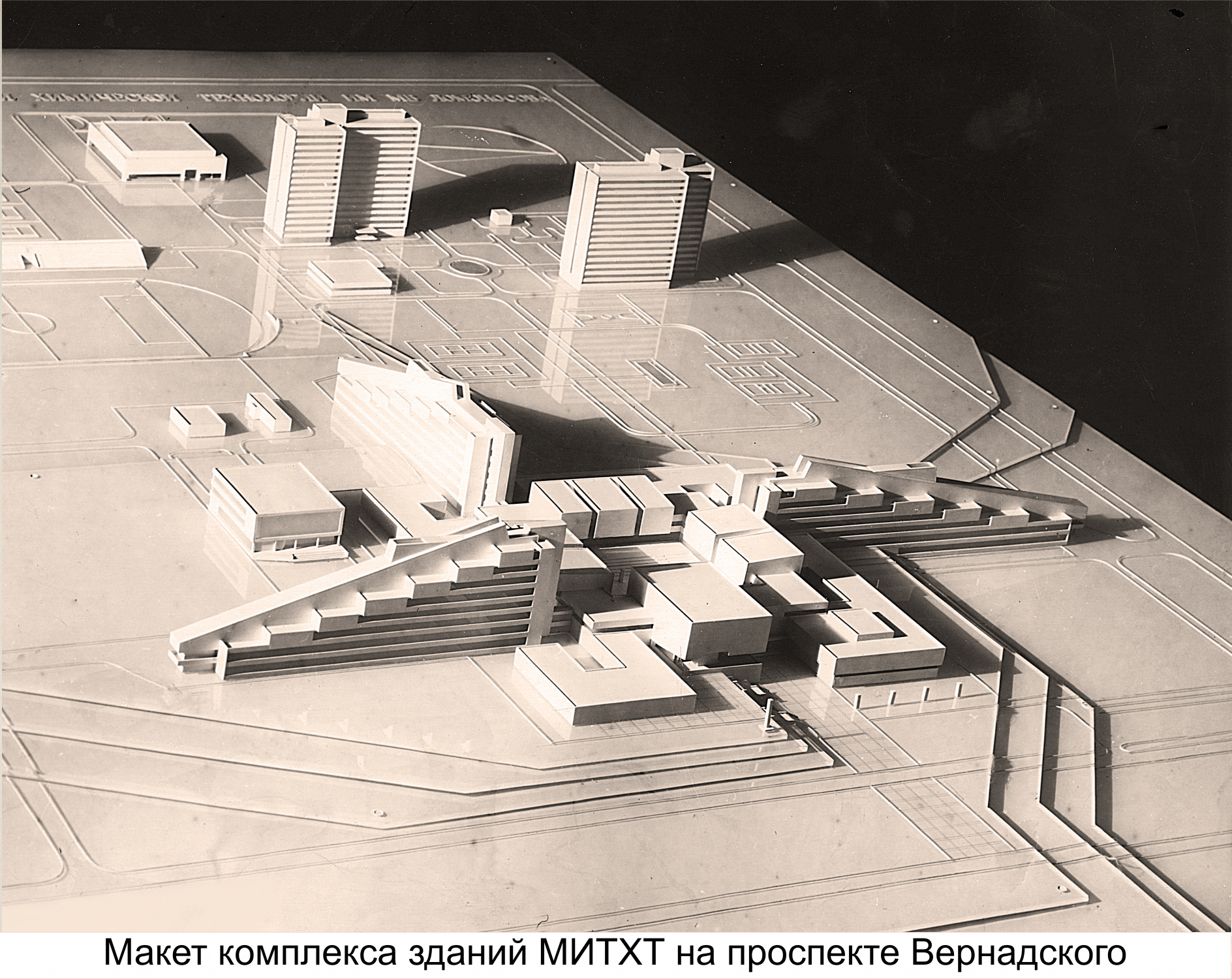

История МИТХТ

История МИТХТ

1900

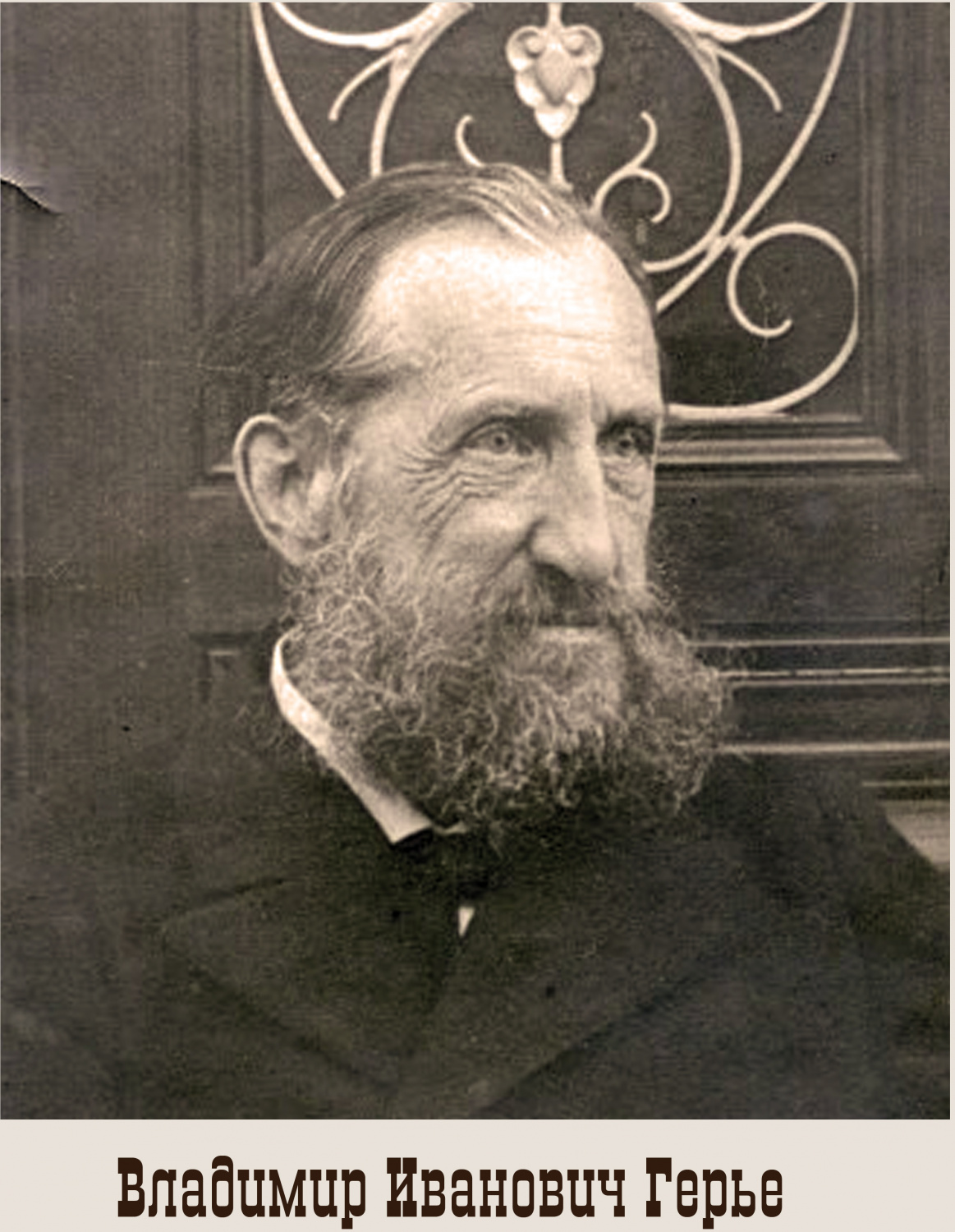

МИТХТ ведёт свою историю с 1 июля 1900 года (по старому стилю), когда в Москве по решению Государственного совета, утверждённого Его Императорским Величеством, были учреждены Московские высшие женские курсы (МВЖК). Первым директором МВЖК был назначен профессор В.И. Герье.

Курсы состояли из двух факультетов: физико-математического и историко-философского. Руководство историко-философским факультетом взял на себя В.И. Герье, деканом физико-математического факультета был назначен В.Ф. Давыдовский.

1901–1908

В 1901 году было решено организовать на физико-математическом факультете два отделения: математическое и естественное. В 1905 году к ним добавилось третье — медицинское, которое в 1908 году было преобразовано в третий факультет, а из естественного отделения выделилось ещё одно — химико-фармацевтическое (первоначально — «Прикладного естествознания»).

В 1908 году было построено трёхэтажное здание физико-химического корпуса (центральная часть нынешнего корпуса «А»). Для правления курсов первостепенной задачей было создание мощной материальной базы, поэтому 1907–1912 годы были временем большого строительства.

Ни одна высшая школа царской России не могла похвастаться такими зданиями и оборудованием, какими стали обладать МВЖК.

1918

В 1918 году декретом Совета народных комиссаров все (кроме специальных, для обучения взрослых) учебные заведения были переданы в ведомство Народного комиссариата по просвещению.

16 октября 1918 года решением коллегии Народного комиссариата по просвещению Московские высшие женские курсы были преобразованы во 2-й Московский государственный университет. В решении Совета народных комиссаров оговаривалось, что 2-й МГУ будет учебным заведением смешанного типа и в нём будут учиться не только женщины, но и мужчины.

В этот период 2-й МГУ состоял из трёх факультетов: физико-математического, медицинского и педагогического. В составе физико-математического факультета находились математическое, естественное и химико-фармацевтическое отделения.

Химико-фармацевтический факультет 2-го МГУ изначально имел два отделения: химико-фармацевтическое и судебно-химическое. Постепенно лицо химико-фармацевтического факультета начало формироваться, и к 1924 году фармацевтическое отделение стало называться «основным». Химико-фармацевтический факультет готовил химиков-аналитиков, специалистов по изучению минеральных вод, лечебных грязей, химиков-гидробиологов. В 1925 году деканом стал профессор А.Н. Реформатский, а заместителем декана — профессор М.И. Прозин. На факультете был организован «Химико-фармацевтический журнал».

С 1919 по 1924 год 2-й МГУ возглавлял выдающийся российский и советский химик-органик, профессор С.С. Намёткин, в течение 25 лет, начиная с 1913 года, работавший заведующим кафедрой органической химии; впоследствии академик АН СССР и лауреат двух Сталинских премий.

1931

Правление Всехимпрома 21 апреля 1931 года на своём заседании приняло развернутую резолюцию по работе единого Московского химико-технологического втуза.

В этом документе «филиалы Единого втуза» были переименованы в «институты Единого московского втуза» с определённой учебной и административно-хозяйственной самостоятельностью, а третий филиал был назван Московским институтом тонкой химической технологии. Тогда же отделения бывшего химфака 2-го МГУ были преобразованы в факультеты: общетехнологический и тонкой химической технологии.

В становлении нового советского вуза деятельное участие принимали передовые люди химфака 2-го МГУ, такие как О.Н. Цубербиллер,

А.Н. Реформатский, А.Б. Млодзиевский, О.М. Морозова, А.С. Селиванова, Л.Я. Брюсова и, несколько позже, А.М. Беркенгейм.

Московский институт тонкой химической технологии через некоторое время стал одним из ведущих вузов химической промышленности. Были организованы новые специальности: редкие элементы, синтетический каучук, резиновая промышленность.

1940

7 мая 1940 года за научные достижения и большие успехи в деле подготовки специалистов-химиков постановлением Президиума Верховного Совета СССР институту присваивается имя выдающегося русского учёного Михаила Васильевича Ломоносова.

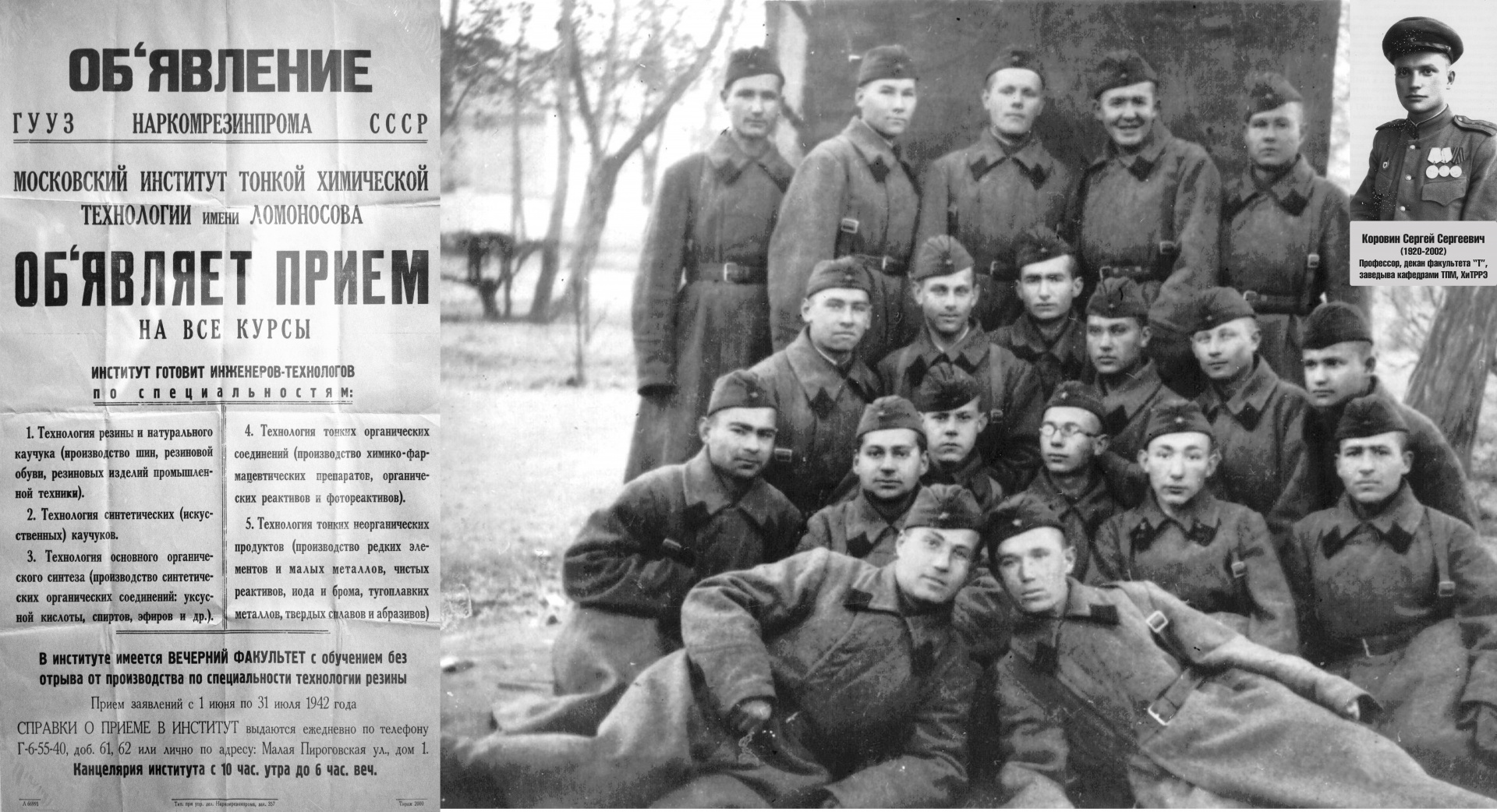

1941–1945

В 1941–1942 годах МИТХТ был частично эвакуирован в г. Березники Пермской области. К 1 сентября 1942 года эвакуированная часть института

вернулась в Москву, число студентов увеличилось. В годы войны коллективы кафедр института интенсивно вели научную деятельность по оборонной тематике и внедряли свои работы. Вклад коллектива института в целом и отдельных профессоров и преподавателей в частности был высоко оценён. Профессора Б.А. Догадкин и Н.И. Краснопевцев были удостоены званий лауреатов Государственной премии, доцент К.А. Большаков был удостоен этого звания дважды.

В послевоенные годы появлялись новые специальности, открывались кафедры. В структуре института было образовано четыре факультета: технологии резины и натурального каучука («Р»), основного органического синтеза («С»), тонкой химической технологии («Т») и инженерный физико-химический («Ф»).

1958–1970

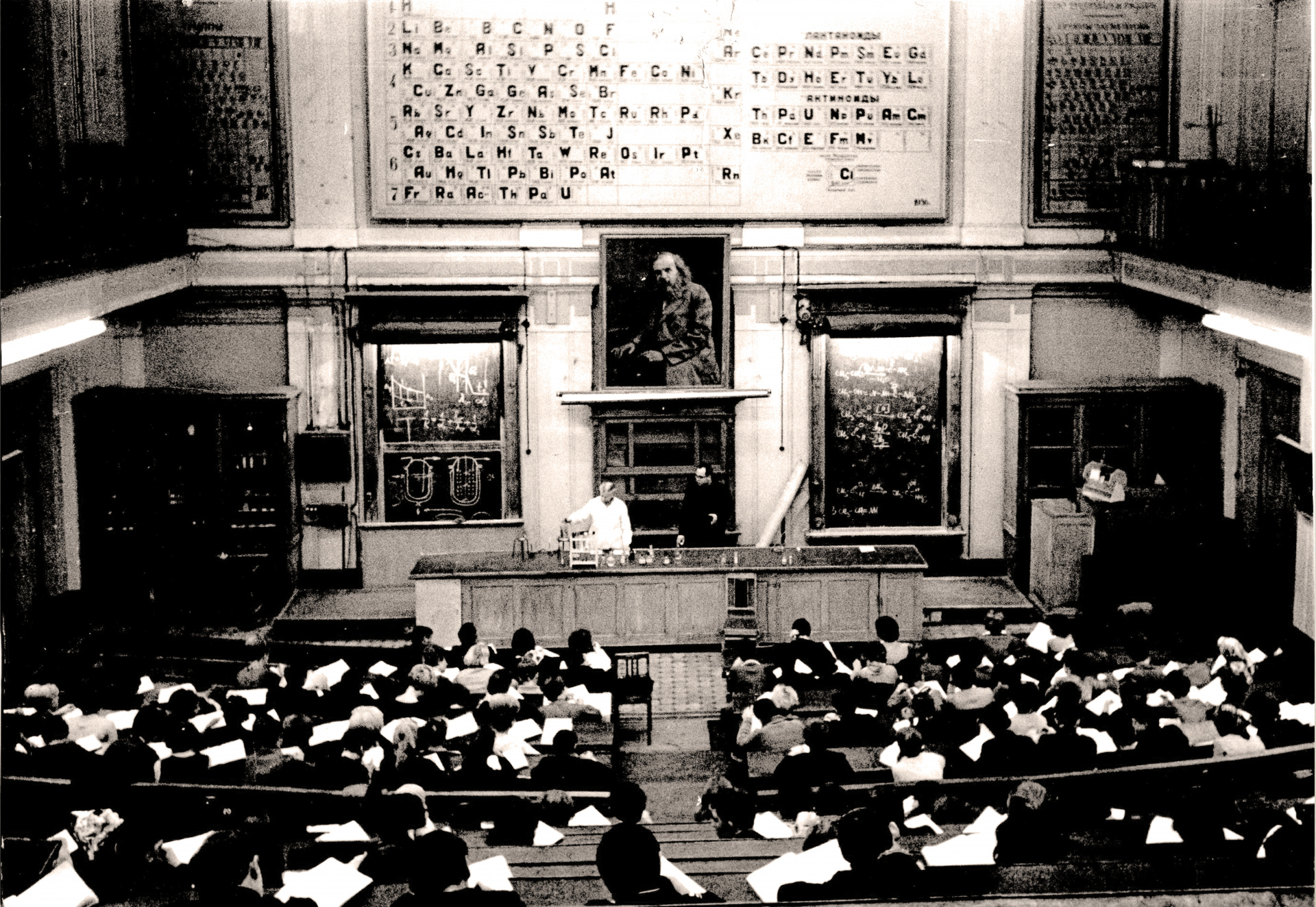

После майского Пленума ЦК КПСС (1958 год), посвящённого развитию в стране химической промышленности, в МИТХТ возрастает количество научных сотрудников, организуются проблемные и отраслевые лаборатории.

Достраивается правое крыло корпуса «А». Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 23 июля 1958 года институту передаётся здание Химико-технологического техникума (ныне корпус «В» на улице Усачёва).

В 1958 году МИТХТ перешёл на индивидуальные учебные планы продолжительностью 5,5 лет.

1971

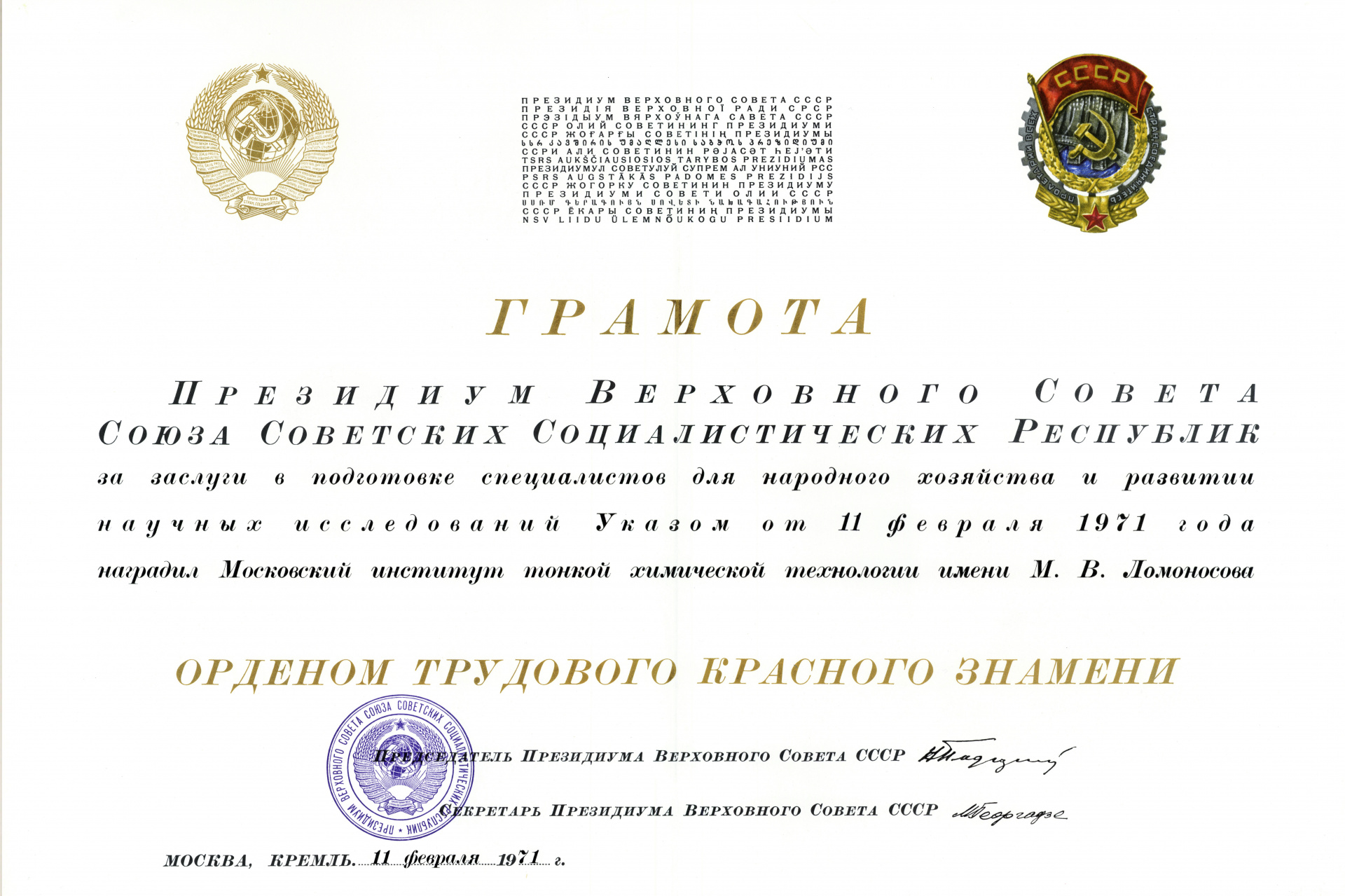

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 февраля 1971 года институт награждается орденом Трудового Красного Знамени. Количество студентов, принимаемых на первый курс, возрастает до 500 человек. Активно развивается аспирантура. В течение 30 лет аспирантуру окончили более 800 человек.

1991

С 1991 года МИТХТ одним из первых вузов в стране (сначала в качестве эксперимента) перешёл на многоуровневую (ступенчатую) систему подготовки кадров (бакалавров и магистров). Это предусматривало организацию единой базовой подготовки студентов всех специальностей в течение первых двух лет обучения и выделение двух ступеней подготовки кадров: бакалавров — в течение 4 лет обучения (первая ступень), специалистов — в течение 1–1,5 лет и магистров — в течение 1,5–2 лет (вторая ступень).

Под новую образовательную структуру меняется и структура МИТХТ: образуются новые факультеты (естественно-научный, инженерный, гуманитарный), открываются новые специальности и направления подготовки.

Выпускники бакалавриата получали диплом о высшем профессиональном образовании и могли продолжить обучение по 21 магистерской программе или по 12 специальностям. Развитие в МИТХТ магистратуры — одной из самых больших в технических вузах — рассматривалось как основа для воспроизводства научно-педагогических школ и подготовки элитных кадров.

1992–1993

В 1992 году институт проходит государственную аттестацию. По итогам аттестации приказом Государственного комитета по высшему образованию от 21 июня 1993 года институт был переименован в Московскую государственную академию тонкой химической технологии. При этом краткое название — МИТХТ — осталось.

Меняется статус вуза, а вместе с ним и диапазон работ МИТХТ. Наряду с традиционными технологическими появляются новые специальности гуманитарно-управленческого профиля: экономика, менеджмент, защита окружающей среды, стандартизация и сертификация. Эти специальности были подчинены основным технологическим задачам и при этом решали свои узкопрофильные.

2004–2008

В 2004 году академия получила актовый зал, помещение библиотеки, центральную входную группу, большие лекционные аудитории.

В 2008–2010 годах был построен спортивно-оздоровительный комплекс МИТХТ.

2011

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 марта 2011 года № 390-100 МИТХТ получил статус университета и стал называться Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова». При этом в Уставе было закреплено историческое сокращённое наименование — МИТХТ имени М.В. Ломоносова.

55 академиков и членов-корреспондентов АН СССР и РАН работали в МИТХТ или являлись выпускниками вуза. В содружестве с академическими

и отраслевыми институтами в МИТХТ было создано 16 научно-образовательных центров.

«К истинной пользе и славе Отечества» — эти слова Михаила Васильевича Ломоносова навсегда определили миссию МИТХТ.

2015

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 549 МИТХТ имени М.В. Ломоносова был реорганизован в форме присоединения к Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники и электроники» (МИРЭА) в качестве структурного подразделения. На сегодняшний день является Институтом тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет».

Дополнительные разделы

- Университет сегодня

- Программа стратегического развития

-

Документы

- Нормативные документы

- Официальные документы

-

Локальные нормативные акты

- Организационная работа

- Кадровая работа

- Организация делопроизводства

- Научная работа

- Воспитательная и социальная работа

- Учебная работа

- Методическая работа

- Платные образовательные услуги

- Дополнительное образование

- Международная деятельность

-

Финансово-хозяйственная деятельность

- Учётная политика РТУ МИРЭА

- План финансово-хозяйственной деятельности

- Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730)

- Отчет об исполнении план финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737)

- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)

- Отчет о результатах деятельности

- Положение об оплате труда работников

- Положение об оценке эффективности деятельности работников и выплатах стимулирующего характера работникам

- Положение о порядке установления доплат работникам из числа ППС за преподавание предметов, дисциплин (модулей) фундаментального характера и оценке эффективности их деятельности

- Управление качеством

- Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

- Документы, регламентирующие работу СПО

- Мобилизационная подготовка

- Персональные данные и электронные подписи

- Формы документов

- Профсоюзная организация работников и обучающихся

- Администрация

- Ученый совет

-

Структура Университета

-

Административные структурные подразделения

- Бухгалтерия

- Всероссийский центр координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований

- Главный информационно-вычислительный центр

- Дирекция программы развития

- Информационно-библиотечный центр

- Контрактная служба

- Правовое управление

- Пресс-служба

- Ректорат

- Служба главного инженера

- Студенческий городок

- Управление безопасности

- Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

- Управление делами

- Управление имущественных отношений

- Управление информатизации

- Управление кадров

- Управление капитального строительства и эксплуатации зданий

- Управление качества и стратегического планирования

- Управление маркетинга и информационного сопровождения

- Управление международных связей

- Управление мобилизационной подготовки

- Управление охраны труда

- Управление платных образовательных услуг

- Управление экономики и финансов

- Управление по воспитательной и социальной работе

- Управление молодежной науки и конструирования

- Управление по профилактике коррупции и противодействию идеологии экстремизма

- Управление по работе с абитуриентами

- Учебно-методическое управление

- Физкультурно-оздоровительный комплекс

- Фотостудия

- Хозяйственное управление

- Центр «Промышленная экология и биотехнологии»

- Центр карьеры

- Центр компетенций

- Многофункциональный центр

- Филиалы

-

Учебно-научные структурные подразделения

- Аспирантура

- Институт искусственного интеллекта

- Институт кибербезопасности и цифровых технологий

- Институт радиоэлектроники и информатики

- Институт технологий управления

- Институт международного образования

- Институт дополнительного образования

- Институт перспективных технологий и индустриального программирования

- Институт информационных технологий

- Институт довузовской подготовки

- Институт молодежной политики и международных отношений

- Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова

- Колледж программирования и кибербезопасности

- Кафедра физического воспитания

- Передовая инженерная школа СВЧ-электроники

- Учебный центр подготовки водителей

- Центр дистанционного обучения

- Центр аналитики перспективных технологий

-

Научные структурные подразделения

- Институт информационных технологий и автоматизированного проектирования

- Институт комплексных исследований национальной морской политики (ИКИ НМП)

- Инжиниринговый центр мобильных решений

- Инновационно-инжиниринговый центр микросенсорики

- Лаборатория магнитного контроля и разделения материалов

- Научно-технологический центр «Наука»

- Научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронных технологий

- Научно-исследовательский центр разработки специальной вычислительной техники

- Научно-образовательный центр «Магнитоэлектрические материалы и устройства»

- Научно-образовательный центр «Многомасштабное конструирование материалов»

- Научно-исследовательский институт материалов твердотельной электроники

- Научно-технологический центр «Эластомерные материалы и технологии».

- Научно-исследовательский центр «Инновационные полимерные материалы и изделия»

- Научно-инновационный инженерный центр «Силовой адаптивной фотоники и солнечной аэрокосмической энергетики»

- Наноцентр

- Научно-инжиниринговый центр специальной радиосвязи и радиомониторинга

- Научно-образовательный центр «Технологический центр»

- Научно-технологический центр «Интегральная радиофотоника»

- Центр коллективного пользования «Инструментальный химический анализ и комплексное исследование веществ и материалов»

- Особое конструкторское бюро МИРЭА

- Отдел технического контроля

- Проблемная лаборатория молекулярной акустики

-

Управление научно-исследовательских разработок

- Общая информация

- Отдел защиты интеллектуальной собственности

- Отдел технической документации

- Отдел метрологии и стандартизации

- Отдел международного сотрудничества и выставочной деятельности

- Отдел организации научных исследований

- Отдел сопровождения конкурсных заявок

- Отдел сопровождения спецтематик

- Отраслевой центр компетенций медицинской и реабилитационной индустрии

- Информационно-аналитический отдел

- Учебно-научное объединение «Электроника»

- Учебно-научный институт информатики и систем управления

- Центр проектирования интегральных схем, устройств наноэлектроники и микросистем

- Центр исследования проблем кадрового обеспечения отрасли информационной безопасности (ЦПК ИБ)

- Центр коллективного проектирования

- Лаборатория методов пассивации

- Лаборатория антимикробной фотодинамической терапии

- Лаборатория «Аддитивное производство электроники»

- Лаборатория «Алмазная СВЧ-электроника»

- Лаборатория керамических материалов и технологий

- Лаборатория новых функциональных материалов

- Лаборатория специализированных вычислительных систем

- Лаборатория цифровой обработки

- Научно-исследовательский центр системного инжиниринга

- Научно-образовательный центр «Искусственный интеллект»

- Научно-технологическая лаборатория «Радиофотонная СВЧ-электроника»

- Научно-технологический центр "Специальные материалы, покрытия и технологии"

- Проектный офис "Наука"

-

Административные структурные подразделения

- Педагогический состав

-

Инфраструктура

- Кампусы РТУ МИРЭА

- IT-инфраструктура

- Мегалаборатории РТУ МИРЭА

- Информационно-библиотечный центр

- Общежития

- Спортивная инфраструктура

- Столовые, буфеты

- Медпункты

- Инфраструктура для культурного досуга и отдыха

- Центр Киберспорта «Киберзона»

- Конференц-зал "Черепаха"

- Конференц-залы для проведения мероприятий

- Детский технопарк «Альтаир»

- Для лиц с ограниченными возможностями здоровья

- Развитие Университета

- История вуза

- СМК

- Социальное обеспечение

- Общежития

- Внеучебная работа

- Общественные организации

- Трудоустройство выпускников

- Партнёры

- Сотрудничество со школами

-

Противодействие коррупции

- Общие сведения

- Управление профилактики коррупции и противодействие идеологии экстремизма

- Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции

- Информационный стенд

- Приказы и положения

- Методические материалы

- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирование конфликта интересов

- Видеоматериалы и фотоматериалы о противодействии коррупции и антикоррупционному просвещению в РТУ МИРЭА

- Конкурс Антикоррупционного плаката

- План противодействия коррупции

- Формы уведомлений и обращений

- Дополнительная информация/Объявления

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

- Антитеррористическая деятельность

-

Наградная политика Университета

- Награды и достижения обучающихся

- Награды и достижения работников Университета

- Награды и достижения Университета

- Награждение работников Университета государственными и ведомственными наградами, наградами Университета (гордость Университета)

- Размеры единовременных выплат работникам РТУ МИРЭА за наличие наград

- Противодействие экстремизму

- Сведения об образовательной организации

- Информация о закупках

- Об Университете

- Университет сегодня

- Программа стратегического развития

- Документы

- Администрация

- Ученый совет

- Структура Университета

- Педагогический состав

- Инфраструктура

- Развитие Университета

- История вуза

- СМК

- Социальное обеспечение

- Общежития

- Внеучебная работа

- Общественные организации

- Трудоустройство выпускников

- Партнёры

- Сотрудничество со школами

- Противодействие коррупции

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

- Антитеррористическая деятельность

- Наградная политика Университета

- Противодействие экстремизму

- Сведения об образовательной организации

- Информация о закупках

- Образование

- Образовательная деятельность

- Институты

- Военный учебный центр

- Детский технопарк «Альтаир»

- Колледж программирования и кибербезопасности

- Передовая инженерная школа СВЧ-электроники

- Мегалаборатории

- Подготовка к поступлению в вуз

- Программы дополнительного образования и профессионального обучения

- Физкультура и спорт

- Элитная подготовка (дополнительные программы фундаментальной и практической подготовки)

- Филиалы

- Электронная информационно-образовательная среда

- Программы бакалавриата и магистратуры по профилю «Искусственный интеллект», разработанные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 798

- Расписание

- Наука и инновации

- Акселератор РТУ МИРЭА

- Научные структурные подразделения

- Инновационная деятельность

- Тематика научных работ

- Студенческая наука

- Научно-технический совет

- Диссертационные советы

- Семинары и конференции

- Научные издания

- Информационно-библиотечный центр

- Национальные проекты России

- Собственное программное обеспечение

- Услуги

- Услуги и инновационные продукты в области научно-исследовательских разработок

- Услуги Фотостудии РТУ МИРЭА

- Физкультурно-оздоровительный комплекс

- Услуги Испытательной лаборатории «Спектрорадиометрия оптического излучения»

- Услуги по монтажу печатных плат и ремонту электронных модулей

- Центр коллективного пользования "Инструментальный химический анализ и комплексное исследование веществ и материалов»

© 2025 МИРЭА - Российский технологический университет

Все права на материалы сайта mirea.ru принадлежат РТУ МИРЭА. Правила использования сайта.

- Москва, Пр-т Вернадского, д. 78

- +7 (499) 600-80-80

- rector@mirea.ru

- ЭИОС

- Об Университете

- Университет сегодня

- Программа стратегического развития

- Документы

- Нормативные документы

- Официальные документы

- Локальные нормативные акты

- Организационная работа

- Кадровая работа

- Организация делопроизводства

- Научная работа

- Воспитательная и социальная работа

- Учебная работа

- Методическая работа

- Платные образовательные услуги

- Дополнительное образование

- Международная деятельность

- Финансово-хозяйственная деятельность

- Учётная политика РТУ МИРЭА

- План финансово-хозяйственной деятельности

- Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730)

- Отчет об исполнении план финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737)

- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)

- Отчет о результатах деятельности

- Положение об оплате труда работников

- Положение об оценке эффективности деятельности работников и выплатах стимулирующего характера работникам

- Положение о порядке установления доплат работникам из числа ППС за преподавание предметов, дисциплин (модулей) фундаментального характера и оценке эффективности их деятельности

- Управление качеством

- Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

- Документы, регламентирующие работу СПО

- Мобилизационная подготовка

- Персональные данные и электронные подписи

- Формы документов

- Профсоюзная организация работников и обучающихся

- Администрация

- Ученый совет

- Структура Университета

- Административные структурные подразделения

- Бухгалтерия

- Всероссийский центр координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований

- Главный информационно-вычислительный центр

- Дирекция программы развития

- Информационно-библиотечный центр

- Контрактная служба

- Правовое управление

- Пресс-служба

- Ректорат

- Служба главного инженера

- Студенческий городок

- Управление безопасности

- Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

- Управление делами

- Управление имущественных отношений

- Управление информатизации

- Управление кадров

- Управление капитального строительства и эксплуатации зданий

- Управление качества и стратегического планирования

- Управление маркетинга и информационного сопровождения

- Управление международных связей

- Управление мобилизационной подготовки

- Управление охраны труда

- Управление платных образовательных услуг

- Управление экономики и финансов

- Управление по воспитательной и социальной работе

- Управление молодежной науки и конструирования

- Управление по профилактике коррупции и противодействию идеологии экстремизма

- Управление по работе с абитуриентами

- Учебно-методическое управление

- Физкультурно-оздоровительный комплекс

- Фотостудия

- Хозяйственное управление

- Центр «Промышленная экология и биотехнологии»

- Центр карьеры

- Центр компетенций

- Многофункциональный центр

- Филиалы

- Учебно-научные структурные подразделения

- Аспирантура

- Институт искусственного интеллекта

- Институт кибербезопасности и цифровых технологий

- Институт радиоэлектроники и информатики

- Институт технологий управления

- Институт международного образования

- Институт дополнительного образования

- Институт перспективных технологий и индустриального программирования

- Институт информационных технологий

- Институт довузовской подготовки

- Институт молодежной политики и международных отношений

- Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова

- Колледж программирования и кибербезопасности

- Кафедра физического воспитания

- Передовая инженерная школа СВЧ-электроники

- Учебный центр подготовки водителей

- Центр дистанционного обучения

- Центр аналитики перспективных технологий

- Научные структурные подразделения

- Институт информационных технологий и автоматизированного проектирования

- Институт комплексных исследований национальной морской политики (ИКИ НМП)

- Инжиниринговый центр мобильных решений

- Инновационно-инжиниринговый центр микросенсорики

- Лаборатория магнитного контроля и разделения материалов

- Научно-технологический центр «Наука»

- Научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронных технологий

- Научно-исследовательский центр разработки специальной вычислительной техники

- Научно-образовательный центр «Магнитоэлектрические материалы и устройства»

- Научно-образовательный центр «Многомасштабное конструирование материалов»

- Научно-исследовательский институт материалов твердотельной электроники

- Научно-технологический центр «Эластомерные материалы и технологии».

- Научно-исследовательский центр «Инновационные полимерные материалы и изделия»

- Научно-инновационный инженерный центр «Силовой адаптивной фотоники и солнечной аэрокосмической энергетики»

- Наноцентр

- Научно-инжиниринговый центр специальной радиосвязи и радиомониторинга

- Научно-образовательный центр «Технологический центр»

- Научно-технологический центр «Интегральная радиофотоника»

- Центр коллективного пользования «Инструментальный химический анализ и комплексное исследование веществ и материалов»

- Особое конструкторское бюро МИРЭА

- Отдел технического контроля

- Проблемная лаборатория молекулярной акустики

- Управление научно-исследовательских разработок

- Общая информация

- Отдел защиты интеллектуальной собственности

- Отдел технической документации

- Отдел метрологии и стандартизации

- Отдел международного сотрудничества и выставочной деятельности

- Отдел организации научных исследований

- Отдел сопровождения конкурсных заявок

- Отдел сопровождения спецтематик

- Отраслевой центр компетенций медицинской и реабилитационной индустрии

- Информационно-аналитический отдел

- Учебно-научное объединение «Электроника»

- Учебно-научный институт информатики и систем управления

- Центр проектирования интегральных схем, устройств наноэлектроники и микросистем

- Центр исследования проблем кадрового обеспечения отрасли информационной безопасности (ЦПК ИБ)

- Центр коллективного проектирования

- Лаборатория методов пассивации

- Лаборатория антимикробной фотодинамической терапии

- Лаборатория «Аддитивное производство электроники»

- Лаборатория «Алмазная СВЧ-электроника»

- Лаборатория керамических материалов и технологий

- Лаборатория новых функциональных материалов

- Лаборатория специализированных вычислительных систем

- Лаборатория цифровой обработки

- Научно-исследовательский центр системного инжиниринга

- Научно-образовательный центр «Искусственный интеллект»

- Научно-технологическая лаборатория «Радиофотонная СВЧ-электроника»

- Научно-технологический центр "Специальные материалы, покрытия и технологии"

- Проектный офис "Наука"

- Административные структурные подразделения

- Педагогический состав

- Инфраструктура

- Кампусы РТУ МИРЭА

- IT-инфраструктура

- Мегалаборатории РТУ МИРЭА

- Информационно-библиотечный центр

- Общежития

- Спортивная инфраструктура

- Столовые, буфеты

- Медпункты

- Инфраструктура для культурного досуга и отдыха

- Центр Киберспорта «Киберзона»

- Конференц-зал "Черепаха"

- Конференц-залы для проведения мероприятий

- Детский технопарк «Альтаир»

- Для лиц с ограниченными возможностями здоровья

- Развитие Университета

- История вуза

- СМК

- Социальное обеспечение

- Общежития

- Внеучебная работа

- Общественные организации

- Трудоустройство выпускников

- Партнёры

- Сотрудничество со школами

- Противодействие коррупции

- Общие сведения

- Управление профилактики коррупции и противодействие идеологии экстремизма

- Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции

- Информационный стенд

- Приказы и положения

- Методические материалы

- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирование конфликта интересов

- Видеоматериалы и фотоматериалы о противодействии коррупции и антикоррупционному просвещению в РТУ МИРЭА

- Конкурс Антикоррупционного плаката

- План противодействия коррупции

- Формы уведомлений и обращений

- Дополнительная информация/Объявления

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

- Антитеррористическая деятельность

- Наградная политика Университета

- Награды и достижения обучающихся

- Награды и достижения работников Университета

- Награды и достижения Университета

- Награждение работников Университета государственными и ведомственными наградами, наградами Университета (гордость Университета)

- Размеры единовременных выплат работникам РТУ МИРЭА за наличие наград

- Противодействие экстремизму

- Сведения об образовательной организации

- Информация о закупках

- Образование

- Образовательная деятельность

- Институты

- Институт информационных технологий

- Об институте

- Руководство института

- Учебный отдел

- История института

- Программы обучения

- Предприятия-партнёры

- Структура института

- Базовая кафедра № 231 - информационных процессов и систем

- Базовая кафедра № 232 - вычислительных систем реального времени

- Базовая кафедра № 234 - управляющих ЭВМ

- Базовая кафедра № 244 - информационных технологий в системах управления

- Базовая кафедра № 250 - математического обеспечения информационных систем

- Кафедра вычислительной техники

- Кафедра игровой индустрии

- Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения

- Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

- Кафедра корпоративных информационных систем

- Кафедра математического обеспечения и стандартизации информационных технологий

- Кафедра практической и прикладной информатики

- Кафедра прикладной математики

- Кафедра цифровой трансформации

- Кафедра информационных технологий обработки и анализа больших данных

- Специализированная учебно-научная лаборатория технологий мультимедиа

- Специализированная учебно-научная лаборатория информационных технологий интернета вещей

- Лаборатория информационных и сетевых технологий

- Инфраструктура

- Достижения

- Выпускники

- Институт искусственного интеллекта

- Об институте

- Руководство института

- Учебный отдел

- История института

- Программы обучения

- Бакалавриат

- Специалитет

- Магистратура

- 01.04.02 Прикладная математика и информатика

- 03.04.02 Физика

- 09.04.01 Информатика и вычислительная техника

- 12.04.04 Биотехнические системы и технологии

- 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств

- 15.04.06 Мехатроника и робототехника

- 27.04.03 Системный анализ и управление

- 27.04.04 Управление в технических системах

- Предприятия-партнёры

- Структура института

- Кафедра автоматических систем

- Кафедра биокибернетических систем и технологий

- Кафедра промышленной информатики

- Кафедра высшей математики

- Кафедра компьютерной и информационной безопасности

- Кафедра проблем управления

- Кафедра системной инженерии

- Кафедра технологий искусственного интеллекта

- Базовая кафедра № 235 - цифровых устройств и систем защиты информации

- Базовая кафедра №254 – вычислительных комплексов

- Базовая кафедра № 530 - автоматики и управления

- Базовая кафедра № 536 - программного обеспечения систем радиоэлектронной аппаратуры

- Базовая кафедра № 539 - авиационно-космических систем обработки информации и управления

- Учебно-производственный центр «Инновационные технологии в микроэлектронике»

- Межкафедральная специализированная учебно-научная лаборатория «Интеллектуальные автономные и мультиагентные робототехнические системы»

- Студенческое конструкторско-производственное бюро «Автоматика»

- Студенческое конструкторское бюро «Алгоритм»

- Научно-образовательный центр медицинской радиологии и дозиметрии

- Межкафедральная учебно-научная лаборатория адаптивных систем

- Центр технологической поддержки образования РТУ МИРЭА

- Межинститутский учебный центр «Индустрия 4.0: Цифровое роботизированное производство»

- Учебная лаборатория «Мобильная робототехника»

- Специализированная учебно-научная лаборатория промышленного интернета и киберфизических систем

- Учебно-научный центр «Умные производственные системы»

- Центр киберспортивной робототехники

- Инфраструктура

- Достижения

- Выпускники

- Институт кибербезопасности и цифровых технологий

- Об институте

- Руководство института

- Учебный отдел

- История института

- Программы обучения

- Предприятия-партнёры

- Структура института

- Кафедра КБ-1 «Защита информации»

- Кафедра КБ-2 «Информационно-аналитические системы кибербезопасности»

- Кафедра КБ-3 «Разработка программных решений и системное программирование»

- Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности»

- Кафедра КБ-6 «Приборы и информационно-измерительные системы»

- Кафедра КБ-9 «Предметно-ориентированные информационные системы»

- Кафедра КБ-12 «Правовое обеспечение национальной безопасности»

- Кафедра КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных»

- Кафедра экономической экспертизы и финансового мониторинга

- Кафедра финансового учета и контроля

- Кафедра высшей математики

- Кафедра информатики

- Базовая кафедра «Проектирование информационно-измерительных и управляющих систем»

- Базовая кафедра «Прикладное программирование»

- Базовая кафедра «Государственные финансовые технологии»

- Инфраструктура

- Достижения

- Выпускники

- Институт перспективных технологий и индустриального программирования

- Об институте

- Руководство института

- Учебный отдел

- История института

- Программы обучения

- Бакалавриат

- 09.03.02 Информационные системы и технологии

- 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

- 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии

- 15.03.01 Машиностроение

- 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов

- 27.03.01 Стандартизация и метрология

- 27.03.02 Управление качеством

- 27.03.05 Инноватика

- 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника

- 29.03.04 Технология художественной обработки материалов

- 54.03.01 Дизайн

- Специалитет

- Магистратура

- 09.04.02 Информационные системы и технологии

- 11.04.04 Электроника и наноэлектроника

- 12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии

- 15.04.01 Машиностроение

- 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов

- 27.04.01 Стандартизация и метрология

- 28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника

- 29.04.04 Технология художественной обработки материалов

- 54.04.01 Дизайн

- Бакалавриат

- Предприятия-партнёры

- Структура института

- Кафедра физики и технической механики

- Базовая кафедра № 130 - твердотельной электроники

- Базовая кафедра № 132 - лазерной техники

- Базовая кафедра № 134 - инфракрасной техники и электронной оптики

- Базовая кафедра оптических систем и технологий при ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла»

- Базовая кафедра перспективных материалов электронной техники при АО «Плутон»

- Кафедра высшей математики–3

- Кафедра индустриального программирования

- Кафедра компьютерного дизайна

- Кафедра материаловедения

- Кафедра метрологии и стандартизации

- Кафедра наноэлектроники

- Кафедра оптико-электронных приборов и систем

- Кафедра цифровых и аддитивных технологий

- Инфраструктура

- Достижения

- Выпускники

- Институт радиоэлектроники и информатики

- Об институте

- Руководство института

- Учебный отдел

- История института

- Программы обучения

- Предприятия-партнёры

- Структура института

- Базовая кафедра № 340 – информационных космических систем

- Базовая кафедра № 343 – моделирования радиофизических процессов

- Кафедра геоинформационных систем

- Кафедра инженерной графики

- Кафедра иностранных языков

- Кафедра конструирования и производства радиоэлектронных средств

- Кафедра радиоволновых процессов и технологий

- Кафедра радиоэлектронных систем и комплексов

- Кафедра телекоммуникаций

- Кафедра электротехнических систем

- Студенческая учебно-научная лаборатория «Радиолаб»

- Студенческое научное общество «Спектр»

- Центр коллективного проектирования «Элемент» РТУ МИРЭА, АО «АСКОН», и АО «ЭРЕМЕКС»

- Студенческое конструкторское бюро «Спутник»

- Инфраструктура

- Достижения

- Выпускники

- Институт технологий управления

- Об институте

- Руководство института

- Учебный отдел

- История института

- Программы обучения

- Предприятия-партнёры

- Структура института

- Кафедра истории и документоведения

- Кафедра экономики

- Кафедра организационно-кадровой работы в органах государственной власти

- Кафедра информационных технологий в государственном управлении

- Кафедра современных технологий управления

- Кафедра управления инновациями

- Базовая кафедра менеджмента в сфере систем вооружений

- Кафедра статистики и математических методов в управлении

- Базовая кафедра управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

- Кафедра гуманитарных и социальных наук

- Кафедра государственно-правовых дисциплин

- Кафедра наилучших доступных технологий и регуляторных практик

- Центр технологий 1С

- Инфраструктура

- Достижения

- Выпускники

- Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова

- Об институте

- Руководство института

- Учебный отдел

- История института

- Программы обучения

- Предприятия-партнёры

- Структура института

- Кафедра химии и технологии переработки эластомеров имени Ф.Ф. Кошелева

- Кафедра химии и технологии переработки пластмасс и полимерных композитов

- Кафедра химии и технологии редких элементов имени Большакова К.А.

- Кафедра химии и технологии основного органического синтеза

- Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений имени С.С. Медведева

- Кафедра биотехнологии и промышленной фармации

- Кафедра химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии имени Н.А. Преображенского

- Кафедра неорганической химии имени А.Н. Реформатского

- Кафедра аналитической химии имени И.П. Алимарина

- Кафедра физической химии имени Я.К. Сыркина

- Кафедра процессов и аппаратов химических технологий имени имени Гельперина Н.И.

- Кафедра информационных систем в химической технологии

- Кафедра иностранных языков

- Кафедра экологической и промышленной безопасности

- Кафедра высшей и прикладной математики

- Базовая кафедра «Иммунологическая химия»

- Кафедра наноразмерных систем и поверхностных явлений имени С.С. Воюцкого

- Учебно-научный центр «Эластомеры. Термопласты. Технологии»

- Базовая кафедра «Инженерия клеточных систем»

- Инфраструктура

- Достижения

- Выпускники

- Информация о функционале учебного отдела для студентов и сотрудников

- Институт информационных технологий

- Военный учебный центр

- Детский технопарк «Альтаир»

- Колледж программирования и кибербезопасности

- О колледже

- Руководство колледжа

- Отдел по учебно-методической работе

- История колледжа

- Программы обучения

- 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

- 09.02.07 Информационные системы и программирование

- 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем

- 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем

- 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем

- Структура колледжа

- Достижения

- Инфраструктура

- Предприятия-партнёры

- Передовая инженерная школа СВЧ-электроники

- Мегалаборатории

- Диджитал центр Госкорпорации «Росатом»

- Лаборатория захвата движения

- Лаборатория иммерсивных технологий

- Лаборатория разработки и трансфера микрофлюидных технологий (РИТМ)

- Мегалаборатория «Клеточные технологии»

- Мегалаборатория «Математическое моделирование и искусственный интеллект»

- Мегалаборатория лазерных технологий

- Мегалаборатория общей биотехнологии

- Мегалаборатория цифровых и аддитивных технологий в машиностроении

- Межинститутский учебный центр «Индустрия 4.0: Цифровое роботизированное производство»

- Межкафедральная специализированная учебно-научная лаборатория Интеллектуальные автономные и мультиагентные робототехнические системы

- Научно-образовательный центр по биосинтезу, выделению и очистке моноклональных антител (Generium)

- Научно-технологический центр «Редкие и драгоценные металлы»

- Универсальная учебно-научная лаборатория технологий аналитики, моделирования, проектирования и цифрового прототипирования

- Учебно-научный испытательный комплекс «Импортозамещение информационных технологий»

- Учебно-научный центр «TESLA»

- Учебно-научный центр «Умные производственные системы»

- Учебно-научный центр «Эластомеры. Термопласты. Технологии»

- Учебно-научный центр каталитических и массообменных процессов

- Учебно-производственный центр «Инновационные технологии в микроэлектронике»

- Центр аддитивных полимерных технологий

- Центр диагностики наноматериалов и наноструктур

- Центр киберспортивной робототехники

- Учебная лаборатория «Мобильная робототехника»

- Мегалаборатория «Радиоэлектронные технологии»

- Ведомственный ситуационный центр Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по мониторингу сферы образования и науки

- Научно-образовательный центр медицинской радиологии и дозиметрии

- Лаборатория геоинформационных систем и технологий

- Учебно-научный центр космического мониторинга («КосМоЦентр»)

- Техноковоркинг

- Подготовка к поступлению в вуз

- Программы дополнительного образования и профессионального обучения

- Общие сведения

- Программы

- Программы повышения квалификации

- Программы профессиональной переподготовки

- Программы профессионального обучения

- Цифровая кафедра

- О цифровой кафедре

- Программы

- Администрирование отечественных операционных систем

- No-Code разработка

- Внедрение и сопровождение информационных систем на базе платформы 1С:Предприятие

- Разработка и тестирование сервисов искусственного интеллекта

- Разработка информационных систем на базе платформы 1С:Предприятие

- Разработка мобильных приложений

- Решение прикладных задач на Python

- Шагающие роботы

- Программные средства решения прикладных задач искусственного интеллекта

- Технологии DevOps

- Интеллектуальные системы интернета вещей

- Новости

- Расписание

- Руководство цифровой кафедры

- Физкультура и спорт

- Элитная подготовка (дополнительные программы фундаментальной и практической подготовки)

- Филиалы

- Электронная информационно-образовательная среда

- Программы бакалавриата и магистратуры по профилю «Искусственный интеллект», разработанные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 798

- Расписание

- Наука и инновации

- Акселератор РТУ МИРЭА

- Научные структурные подразделения

- Инновационная деятельность

- Тематика научных работ

- Студенческая наука

- Научно-технический совет

- Диссертационные советы

- Общие сведения

- Диссертационный совет 24.2.326.01

- Диссертационный совет 24.2.326.02

- Диссертационный совет 24.2.326.03

- Диссертационный совет 24.2.326.04

- Диссертационный совет 24.2.326.05

- Диссертационный совет 24.2.326.06

- Диссертационный совет 24.2.326.07

- Диссертационный совет 24.2.326.08

- Диссертационный совет 24.2.326.09

- Диссертационный совет 24.2.326.10

- Диссертационный совет 24.2.326.11

- Диссертационный совет 99.0.060.03

- Отдел по работе с диссертационными советами

- Семинары и конференции

- Научные издания

- Информационно-библиотечный центр

- Национальные проекты России

- Собственное программное обеспечение

- РТУ МИРЭА в мире

- ВУЦ

- Услуги

- Услуги и инновационные продукты в области научно-исследовательских разработок

- Услуги Фотостудии РТУ МИРЭА

- Физкультурно-оздоровительный комплекс

- Услуги Испытательной лаборатории «Спектрорадиометрия оптического излучения»

- Услуги по монтажу печатных плат и ремонту электронных модулей

- Центр коллективного пользования "Инструментальный химический анализ и комплексное исследование веществ и материалов»

- Медиацентр

- Контакты

- Поступающим

- Студентам

- Аспирантам

- Расписание

- Программы аспирантуры

- ФГОС ВО

- 03.06.01 Физика и астрономия

- 04.06.01 Химические науки

- 06.06.01 Биологические науки

- 09.06.01 Информатика и вычислительная техника

- 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи

- 12.06.01. Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии

- 15.06.01 Машиностроение

- 18.06.01 Химическая технология

- 22.06.01 Технологии материалов

- 27.06.01 Управление в технических системах

- 37.06.01 Психологические науки

- 38.06.01 Экономика

- 39.06.01 Социологические науки

- 40.06.01 Юриспруденция

- 44.06.01 Образование и педагогические науки

- 47.06.01 Философия, этика и религиоведение

- 50.06.01 Искусствоведение

- ФГТ

- 1.2. Компьютерные науки и информатика

- 1.3. Физические науки

- 1.4. Химические науки

- 1.5. Биологические науки

- 2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь

- 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации

- 2.5. Машиностроение

- 2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия

- 3.4. Фармацевтические науки

- 5.1. Право

- 5.10. Искусствоведение и культурология

- 5.2. Экономика

- 5.3. Психология

- 5.4. Социология

- 5.7. Философия

- 5.8. Педагогика

- ФГОС ВО

- Аттестация

- Кандидатские экзамены

- Стипендии Президента и Правительства РФ

- Отсрочка от военной службы и постановка на воинский учет

- Выпускникам

- Работникам

- Кадровая работа

- Социальная работа

- Повышение квалификации

- Профсоюзный комитет

- Поддержка публикационной активности

- Общие сведения

- Библиометрические инструменты и наукометрические показатели

- База данных публикаций авторов университета в Web of Science и Scopus

- Техническая поддержка и рекомендации по подготовке статей для зарубежных изданий

- Редакционно-издательский совет университета

- Централизованная (национальная) подписка на научные информационные ресурсы

- Контакты

- ГОСТы для авторов

- Воинский учет

- Улучшение жилищных условий

- Информация о госуслугах, предоставляемых в электронном виде

- Награждение работников Университета

- Техническая поддержка пользователей

- Заказ справок для сотрудников

- Сведения об образовательной организации

- Основные сведения

- Структура и органы управления образовательной организацией

- Документы

- Образование

- Образовательные стандарты и требования

- Руководство

- Педагогический состав

- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда

- Стипендии и меры поддержки обучающихся

- Платные образовательные услуги

- Финансово-хозяйственная деятельность

- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

- Международное сотрудничество

- Организация питания в образовательной организации

- Конкурсы